हमारे समय के महत्वपूर्ण कवि श्री वीरेन्द्र सिंह ‘बृजवासी’ की कविताओं से गुज़रना भी स्फूर्त रूप से उतरी उनकी कविताओं का पंचामृतपान करने जैसा ही है।मुरादाबाद निवासी बृजवासीजी की सद्यः प्रकाशित काव्य-कृति ‘किसको कहूँ पराया मैं’ की रचनाएं अपने समय के और समय के परे के महत्व को रेखांकित करने के साथ-साथ मानवीय संवेदनाओं को बचाए रखने की कोशिशों की कला-कृतियाँ तैयार करती है। उनकी कविताएँ अपने कथ्य की ताज़गी और भाषाई सहजता की चुम्बकीय शक्ति से पाठक को स्वयं से जोड़े रखने में न सिर्फ़ सफल रहती हैं बरन परिदृश्य को समग्रता में देखते हुए मूल्यांकन करती हैं और अपने ढंग से उसे परिभाषित भी करती हैं।

बृजवासीजी की पूर्व प्रकाशित कृतियाँ हों या फिर वर्तमान कृति, उनकी रचनाओं को पढ़कर साफ-साफ महसूस किया जा सकता है कि घर-आँगन में उगने और पुष्पित-पल्लवित होने वाले रिश्ते उनकी कविताओं के केन्द्र में रहकर संवेदनाओं के मोहक रेखाचित्र बनाते हैं। वर्तमान बिद्रूप समय में संयुक्त परिवारों की परंपरा अब दिखाई नहीं देती। एकल परिवार के दिन दूनी रात चौगुनी गति से बढ़ते जा रहे फैशन के दुष्चक्र में फँसकर नई पीढ़ी तो प्रभावित हो ही रही है, घर के भीतर बुजुर्ग पीढ़ी भी कम आहत नहीं है। बच्चे बड़े होकर जब रोज़गार की ख़ातिर अपनी-अपनी गृहस्थियों के साथ कहीं दूर जाकर बस जाते हैं तो आँगन, बालकनी और कमरों का सन्नाटा बुजुर्गों को बहुत सालता है। ऐसे हालातों में वे बिल्कुल अकेले पड़ जाते हैं, किसी से अपने मन की बात कहने तक को तरस जाते हैं। जहाँ एक ओर रिश्तों-नातों का निभाव महज औपचारिक होकर रह गया है वहीं दूसरी ओर मुहल्लेदारी और आपसदारी जैसे शब्द अर्थहीन-से हो गए हैं फलतः आँगन की मिट्टी में पलनेे वाले संस्कार, अपनत्व और साँझापन की खुशबू कहीं महसूस नहीं होती। इक्कीसवीं सदी का ऐसा तथाकथित विकास कवि-मन को व्यथित करता है-"धर्म-कर्म बेजान हो गए/रिश्ते सब अंजान हो गए/बदली रिश्तों की परिभाषा/सड़कों पर हो रहा तमाशा/अंधकार से घिरे पलों में/अपनों से मिल रही निराशा/खींच रहे हैं चीर दुःशासन/माधव अंतर्धान हो गए"। शायद इसीलिए बृजवासीजी रिश्तों में मूल्यों की पुनर्स्थापना के लिए घर में, समाज में अपनेपन की ज़रूरत को महसूस करते हुए अभिव्यक्त करते हैं-"रिश्ते रूठ गए रिश्तों से/प्यार भरा दर्पण चटका है/होठों की मुस्कान खो गई/उच्चारण भटका-भटका है/रिश्ते तो नाज़ुक होते हैं/ऐसे नहीं निभाए जाते/घर को रोशन करने वाले/दीपक नहीं बुझाए जाते/उसे ख़ुदा क्या माफ़ करेगा/दिल को जो देता झटका है"।

‘अनेकता मे एकता’ भारत की संस्कृति रही है, भारत की पहचान रही है और सही मायने में भारत की शक्ति भी यही है तभी तो आज भी गाँव के किसी परिवार की बेटी पूरे गाँव की बेटी होती है। ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी सभी धर्मों के लोग एक दूसरे के त्यौहार प्रेम और उल्लास के साथ मनाते हैं लेकिन हमारे राजनेता अपना राजनीतिक स्वार्थ सिद्ध करने के लिए धर्म और जातियों के नाम पर आपस में लड़ाने का काम करते हैं। साम्प्रदायिक सौहार्द को मज़बूती से पुनर्स्थापित करने की आवश्यकता को बृजवासीजी बड़ी शिद्दत के साथ महसूस करते हैं-"हिन्दू-मुस्लिम के झगड़ों ने/कर डाला हैरान/कहाँ है मेरा हिन्दुस्तान/गुझिया, पाक, सिवैयां सहमी/सहम गए विश्वास/दानवता ने आज तोड़ दी/मानवता की आस/जिसको देखो बना हुआ है/धरती पर हैवान"।

भारत की सात दशकीय आज़ादी में आम आदमी की पीड़ा अब भी वही है- पेट को रोटी, तन को कपड़ा और सिर ढकने को छत तक मयस्सर नहीं है जबकि प्रगति के नाम पर हम 4जी-5जी के साथ-साथ मैट्रो ट्रेन में चलते हुए बुलेट ट्रेन के सपने देख रहे हैं। सबसे बड़ा आश्चर्य तो इस बात का है कि देश के लोकतांत्रिक मन्दिर संसद में आम आदमी की ग़रीबी, उसकी समस्याओं और उसकी मूलभूत ज़रूरतों को लेकर कई-कई दिन तक बहसें होती हैं, भाषणबाज़ी होती है, नई-नई कल्याणकारी योजनायें उत्पादित की जाती हैं लेकिन हक़ीक़त की ज़मीन पर तो सन्नाटा ही आमआदमी के भाग्य में लिखा है, उसके नाम पर बनी योजनाओं का लाभ उस तक प्रायः पहुंच ही नहीं पाता है। आज भी कितने ही लोग फुटपाथों पर अपना पूरा जीवन नारकीय स्थिति में व्यतीत करने के लिए विवश है। इसी विसंगतिपूर्ण स्थिति को पल-पल जीने वाले आमआदमी के दर्द को बृजवासीजी मुखरता से बयान करते हैं-"दूर हुई थाली से रोटी/पेट हवा से भर लेना/आज नहीं कल पा जाओगे/थोड़ा धीरज धर लेना/राहत की बाते भर देते/अपने बजट भाषणों में/कम देकर ज़्यादा लेने का/रचते खेल आंकड़ों में/पूँजीपतियों के दलाल हैं/भैया इनसे डर लेना"।

दरअस्ल कविता एक कला है जो अन्य कलाओं से सर्वथा भिन्न है, क्योकि अन्य कलाओं का प्रशिक्षण प्राप्त कर उनमें पारंगत हुआ जा सकता है किन्तु कविता का कोई प्रशिक्षण केन्द्र नहीं होता। यह सत्य भी है कि कविता-लेखन दैनिक कार्यों से निवृत्त होने जैसा नहीं है। कविता को जब आना होता है, वह तब ही उतरती है कवि के मन-मस्तिष्क में। ना दिन देखती है ना रात, ना एकान्त देखती है ना कोलाहल, स्फूर्त रूप से कविता जब आती है तो आती ही चली जाती है। भिन्न-भिन्न संदर्भों, मानसिकताओं और अनुभूतियों में गुंथे इस संग्रह में उनकी कविताओं में सकारात्मकता की गूँज बहुत दूर तक जाती है। रचनाकार का स्थितियों के प्रति यही सकारात्मक दृष्टिकोण कविता को अर्थहीन होने से तो बचाता ही है साथ ही रचनात्मक परिपक्वता को भी प्रमाणित करता है। एक कविता का अंश देखिए-"सिर्फ़ अपने तक न अपनी/सोच हम सीमित करें/ज़िन्दगी को ज़िन्दगी के/वास्ते जीवित करें/ज़िन्दगी में रंग भरने का/हुनर भी सीख लें/हर किसी दिल में उतरने का/हुनर भी सीख लें/प्यार की ख़ातिर सभी को/क्यों न हम प्रेरित करें"।

हिन्दी के अप्रतिम गीतकवि स्व. भवानीप्रसाद मिश्र ने कहा है-‘जिस तरह तू बोलता है उस तरह तू लिख/और उसके बाद भी उससे बड़ा तू दिख।’ बृजवासीजी की रचनाधर्मिता के संदर्भ में दादा भवानीप्रसाद मिश्र की उपर्युक्त पंक्तियाँ सौ फीसदी सटीक उतरती हैं, बृजवासीजी का व्यक्तित्व भी उनकी रचनाओं की तरह निश्छल, संवेदनशील और आत्मीयता की ख़ुशबुओं से भरा हुआ है। तभी तो वरिष्ठ साहित्यकार डॉ. आर.सी.शुक्ला ने पुस्तक की भूमिका में कहा है- ‘बृजवासीजी की समस्त कविताएं उनके व्यक्तित्व का अनुवाद ही हैं।’ ‘किसको कहूँ पराया मैं’ शीर्षक से उनकी यह काव्य-कृति भी हिन्दी साहित्य-जगत में पर्याप्त चर्चित होगी और सराही जायेगी, ऐसी मेरी आशा भी है और विश्वास भी।

**समीक्ष्य कृति - ‘किसको कहूँ पराया मैं’ (काव्य-संग्रह)

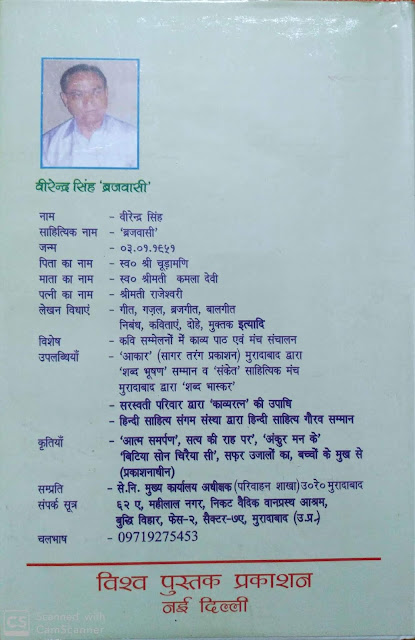

**रचनाकार - वीरेन्द्र सिंह ‘बृजवासी’

**प्रकाशक - विश्व पुस्तक प्रकाशन, नई दिल्ली-110063

**प्रकाशन वर्ष - 2019

**मूल्य - रु0 250/-(सजिल्द)

**समीक्षक- योगेन्द्र वर्मा ‘व्योम’

ए.एल.-49, उमा मेडिकल के पीछे

दीनदयाल नगर-।, काँठ रोड,

मुरादाबाद (उ0प्र0)

चलभाष- 9412805981

बृजवासीजी की पूर्व प्रकाशित कृतियाँ हों या फिर वर्तमान कृति, उनकी रचनाओं को पढ़कर साफ-साफ महसूस किया जा सकता है कि घर-आँगन में उगने और पुष्पित-पल्लवित होने वाले रिश्ते उनकी कविताओं के केन्द्र में रहकर संवेदनाओं के मोहक रेखाचित्र बनाते हैं। वर्तमान बिद्रूप समय में संयुक्त परिवारों की परंपरा अब दिखाई नहीं देती। एकल परिवार के दिन दूनी रात चौगुनी गति से बढ़ते जा रहे फैशन के दुष्चक्र में फँसकर नई पीढ़ी तो प्रभावित हो ही रही है, घर के भीतर बुजुर्ग पीढ़ी भी कम आहत नहीं है। बच्चे बड़े होकर जब रोज़गार की ख़ातिर अपनी-अपनी गृहस्थियों के साथ कहीं दूर जाकर बस जाते हैं तो आँगन, बालकनी और कमरों का सन्नाटा बुजुर्गों को बहुत सालता है। ऐसे हालातों में वे बिल्कुल अकेले पड़ जाते हैं, किसी से अपने मन की बात कहने तक को तरस जाते हैं। जहाँ एक ओर रिश्तों-नातों का निभाव महज औपचारिक होकर रह गया है वहीं दूसरी ओर मुहल्लेदारी और आपसदारी जैसे शब्द अर्थहीन-से हो गए हैं फलतः आँगन की मिट्टी में पलनेे वाले संस्कार, अपनत्व और साँझापन की खुशबू कहीं महसूस नहीं होती। इक्कीसवीं सदी का ऐसा तथाकथित विकास कवि-मन को व्यथित करता है-"धर्म-कर्म बेजान हो गए/रिश्ते सब अंजान हो गए/बदली रिश्तों की परिभाषा/सड़कों पर हो रहा तमाशा/अंधकार से घिरे पलों में/अपनों से मिल रही निराशा/खींच रहे हैं चीर दुःशासन/माधव अंतर्धान हो गए"। शायद इसीलिए बृजवासीजी रिश्तों में मूल्यों की पुनर्स्थापना के लिए घर में, समाज में अपनेपन की ज़रूरत को महसूस करते हुए अभिव्यक्त करते हैं-"रिश्ते रूठ गए रिश्तों से/प्यार भरा दर्पण चटका है/होठों की मुस्कान खो गई/उच्चारण भटका-भटका है/रिश्ते तो नाज़ुक होते हैं/ऐसे नहीं निभाए जाते/घर को रोशन करने वाले/दीपक नहीं बुझाए जाते/उसे ख़ुदा क्या माफ़ करेगा/दिल को जो देता झटका है"।

‘अनेकता मे एकता’ भारत की संस्कृति रही है, भारत की पहचान रही है और सही मायने में भारत की शक्ति भी यही है तभी तो आज भी गाँव के किसी परिवार की बेटी पूरे गाँव की बेटी होती है। ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी सभी धर्मों के लोग एक दूसरे के त्यौहार प्रेम और उल्लास के साथ मनाते हैं लेकिन हमारे राजनेता अपना राजनीतिक स्वार्थ सिद्ध करने के लिए धर्म और जातियों के नाम पर आपस में लड़ाने का काम करते हैं। साम्प्रदायिक सौहार्द को मज़बूती से पुनर्स्थापित करने की आवश्यकता को बृजवासीजी बड़ी शिद्दत के साथ महसूस करते हैं-"हिन्दू-मुस्लिम के झगड़ों ने/कर डाला हैरान/कहाँ है मेरा हिन्दुस्तान/गुझिया, पाक, सिवैयां सहमी/सहम गए विश्वास/दानवता ने आज तोड़ दी/मानवता की आस/जिसको देखो बना हुआ है/धरती पर हैवान"।

भारत की सात दशकीय आज़ादी में आम आदमी की पीड़ा अब भी वही है- पेट को रोटी, तन को कपड़ा और सिर ढकने को छत तक मयस्सर नहीं है जबकि प्रगति के नाम पर हम 4जी-5जी के साथ-साथ मैट्रो ट्रेन में चलते हुए बुलेट ट्रेन के सपने देख रहे हैं। सबसे बड़ा आश्चर्य तो इस बात का है कि देश के लोकतांत्रिक मन्दिर संसद में आम आदमी की ग़रीबी, उसकी समस्याओं और उसकी मूलभूत ज़रूरतों को लेकर कई-कई दिन तक बहसें होती हैं, भाषणबाज़ी होती है, नई-नई कल्याणकारी योजनायें उत्पादित की जाती हैं लेकिन हक़ीक़त की ज़मीन पर तो सन्नाटा ही आमआदमी के भाग्य में लिखा है, उसके नाम पर बनी योजनाओं का लाभ उस तक प्रायः पहुंच ही नहीं पाता है। आज भी कितने ही लोग फुटपाथों पर अपना पूरा जीवन नारकीय स्थिति में व्यतीत करने के लिए विवश है। इसी विसंगतिपूर्ण स्थिति को पल-पल जीने वाले आमआदमी के दर्द को बृजवासीजी मुखरता से बयान करते हैं-"दूर हुई थाली से रोटी/पेट हवा से भर लेना/आज नहीं कल पा जाओगे/थोड़ा धीरज धर लेना/राहत की बाते भर देते/अपने बजट भाषणों में/कम देकर ज़्यादा लेने का/रचते खेल आंकड़ों में/पूँजीपतियों के दलाल हैं/भैया इनसे डर लेना"।

दरअस्ल कविता एक कला है जो अन्य कलाओं से सर्वथा भिन्न है, क्योकि अन्य कलाओं का प्रशिक्षण प्राप्त कर उनमें पारंगत हुआ जा सकता है किन्तु कविता का कोई प्रशिक्षण केन्द्र नहीं होता। यह सत्य भी है कि कविता-लेखन दैनिक कार्यों से निवृत्त होने जैसा नहीं है। कविता को जब आना होता है, वह तब ही उतरती है कवि के मन-मस्तिष्क में। ना दिन देखती है ना रात, ना एकान्त देखती है ना कोलाहल, स्फूर्त रूप से कविता जब आती है तो आती ही चली जाती है। भिन्न-भिन्न संदर्भों, मानसिकताओं और अनुभूतियों में गुंथे इस संग्रह में उनकी कविताओं में सकारात्मकता की गूँज बहुत दूर तक जाती है। रचनाकार का स्थितियों के प्रति यही सकारात्मक दृष्टिकोण कविता को अर्थहीन होने से तो बचाता ही है साथ ही रचनात्मक परिपक्वता को भी प्रमाणित करता है। एक कविता का अंश देखिए-"सिर्फ़ अपने तक न अपनी/सोच हम सीमित करें/ज़िन्दगी को ज़िन्दगी के/वास्ते जीवित करें/ज़िन्दगी में रंग भरने का/हुनर भी सीख लें/हर किसी दिल में उतरने का/हुनर भी सीख लें/प्यार की ख़ातिर सभी को/क्यों न हम प्रेरित करें"।

हिन्दी के अप्रतिम गीतकवि स्व. भवानीप्रसाद मिश्र ने कहा है-‘जिस तरह तू बोलता है उस तरह तू लिख/और उसके बाद भी उससे बड़ा तू दिख।’ बृजवासीजी की रचनाधर्मिता के संदर्भ में दादा भवानीप्रसाद मिश्र की उपर्युक्त पंक्तियाँ सौ फीसदी सटीक उतरती हैं, बृजवासीजी का व्यक्तित्व भी उनकी रचनाओं की तरह निश्छल, संवेदनशील और आत्मीयता की ख़ुशबुओं से भरा हुआ है। तभी तो वरिष्ठ साहित्यकार डॉ. आर.सी.शुक्ला ने पुस्तक की भूमिका में कहा है- ‘बृजवासीजी की समस्त कविताएं उनके व्यक्तित्व का अनुवाद ही हैं।’ ‘किसको कहूँ पराया मैं’ शीर्षक से उनकी यह काव्य-कृति भी हिन्दी साहित्य-जगत में पर्याप्त चर्चित होगी और सराही जायेगी, ऐसी मेरी आशा भी है और विश्वास भी।

**समीक्ष्य कृति - ‘किसको कहूँ पराया मैं’ (काव्य-संग्रह)

**रचनाकार - वीरेन्द्र सिंह ‘बृजवासी’

**प्रकाशक - विश्व पुस्तक प्रकाशन, नई दिल्ली-110063

**प्रकाशन वर्ष - 2019

**मूल्य - रु0 250/-(सजिल्द)

**समीक्षक- योगेन्द्र वर्मा ‘व्योम’

ए.एल.-49, उमा मेडिकल के पीछे

दीनदयाल नगर-।, काँठ रोड,

मुरादाबाद (उ0प्र0)

चलभाष- 9412805981

कोई टिप्पणी नहीं:

एक टिप्पणी भेजें